業務遂行能力を高め、確かな実務家を育てるために

~大学院におけるPBL実践と企業内教育への導入~

企業で実際に行われているようなプロジェクト体験を通して業務遂行能力を高めることができるといわれているPBL(Project Based Learning)。東京都立産業技術大学院大学(AIIT)では、高度で専門的な職業能力を有する人材育成のため、PBL型教育が取り入れられています。

そこで、実社会で真に役立つ知識やスキルを身につけるためのノウハウについて、PBLの実践家でいらっしゃる東京都立産業技術大学院大学 創造技術専攻 越水 重臣教授にお話を伺いました。

即戦力となる実務家を育てるための『PBL』を、全5回にわたってご紹介します。

Profile

越水 重臣(こしみず しげおみ)教授

東京都立産業技術大学院大学 創造技術専攻 教授

工学博士。1989年慶応義塾大学理工学研究科修士課程修了。1989年イーストマン・コダック(ジャパン)(株)入社。1994年静岡理工科大学機械工学科助手、2011年講師、2003年助教授、2008年産業技術大学院大学准教授をへて2014年より産業技術大学院大学教授(現職)。日本機械学会、精密工学会、品質工学会、品質管理学会所属。著書に「バーチャル実験で体得する実践・品質工学(共著)」がある。

東京都立産業技術大学院大学における「Best Professor of the Year」(質の高い講義、わかりやすい教授方法の実現に寄与し「学生による授業評価」において、優秀な評価を受けた教員に授与される称号)を累計5回受賞。学生たちからの信頼も厚い。

プロジェクト型の業務遂行能力におけるPBLの必要性

その辺りについてはどのようにお感じになられますか。

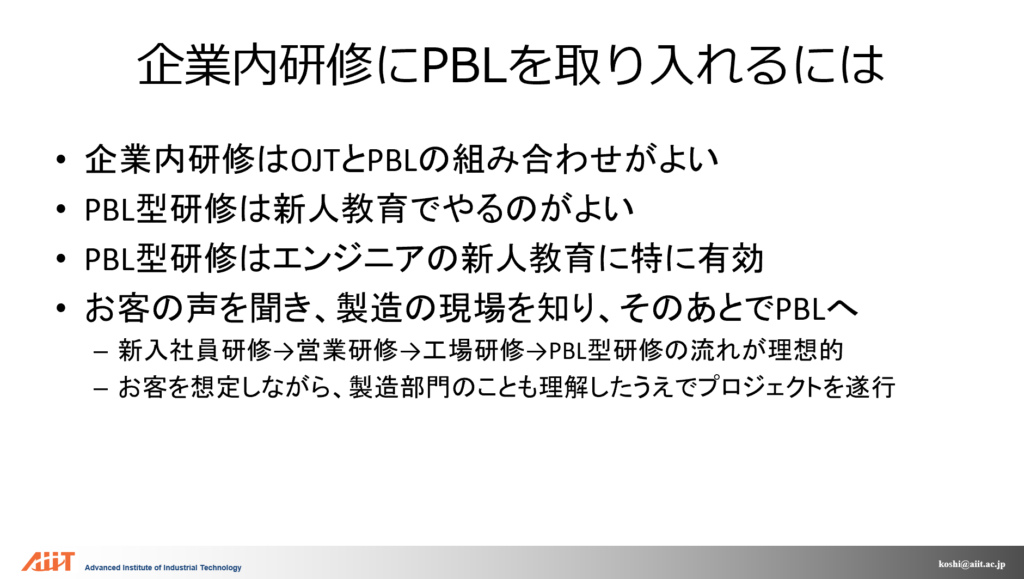

OJTは実務をやりながら教育研修をしますので、非常に効率が良い方法で、定常業務を学ぶにはそれで良いのだと思います。ですが、昨今どの会社もプロジェクト型の業務が増えてきており、プロジェクト型の業務をうまく遂行していく人材を育成しようとすると、やはりどこかでPBL、プロジェクト型の研修が有効になるかと思っています。

PBLは製造業・技術系新人教育に最適

そうなるとやはり、プロジェクトを体験できる機会はなかなか無いのかなと思っていて、ある意味プロジェクトを擬似体験できる、もしくは研修の中で体験できるというのは、その後のキャリアのことを考えると、とても有用なのだろうなと思っています。

私はエンジニアリング、技術系の教員なので、製造業・メーカーの方とのお付き合いが多いのですが、ある製造業・メーカーさんでは新人研修を1年に亘って行うのですが、入社して最初は新入社員研修を行い、その後営業の研修を行っています。その後工場に配置され、そこで研修をした後、PBL型研修を行います。

新人研修の最後に大体4ヶ月くらいかけてやるわけですが、PBL型研修は、製造業のエンジニアの新人教育に特に有効だと思っていて、先ほど本学のプロジェクトであったように、顧客の声を聞いて要件定義し、商品・製品やサービスをデザインし、プロトタイプし、評価して、またさらに顧客の声を聞いて改善する。

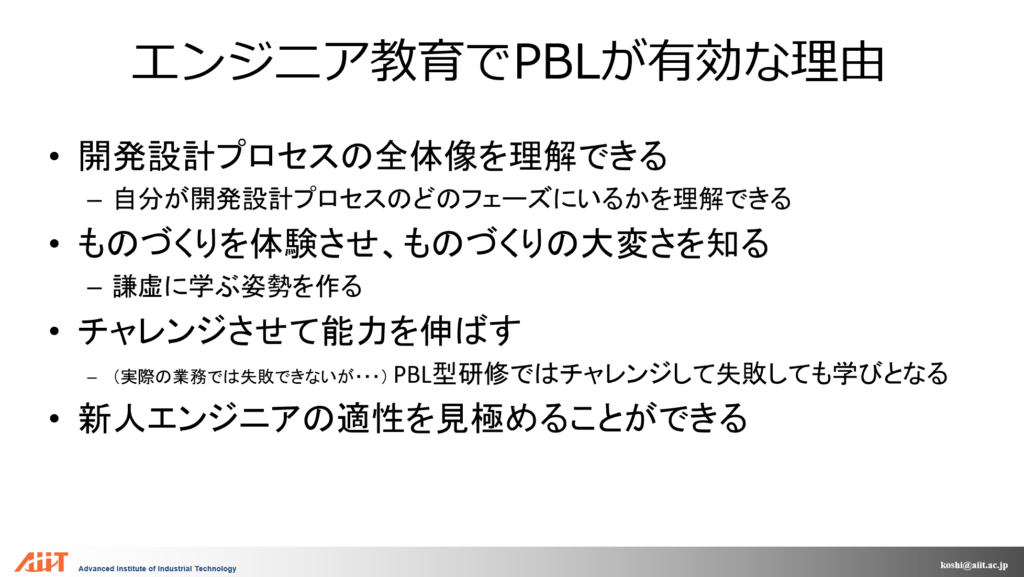

これらを新人教育の中で体験しておくと、開発設計の一連のプロセスが体験できるんですよね。それが非常に重要なことだと考えており、例えば新人研修が終わってPBLをやらずに配属されてしまうと、特に大企業であるとか、取り扱っている製品がその企業の大規模システムであったりする場合、新人の担当分野が非常に狭く、例えば、最初から設計はなかなか出来ないので評価実験などから始まることがあります。すると目の前の業務に一所懸命になってしまい、全体の開発設計プロセスのフェーズの中で、自分はどこにいるのかが分からなくなってしまうんですよね。

そうではなくて、新人の時にプロジェクトで企画から設計、試作、評価という開発設計プロセスの一連の流れを体験しておくというのは非常に大きな効果であると考えています。

それから、営業研修に行って顧客の声を聞くということが非常に重要です。顧客の声を聞く・顧客に接するというのが重要で、常に顧客を意識しながらその後の開発設計業務に携わるという意識付けも大事であると思っています。

その様な理由から、新人教育でPBLを行うのがタイミングとして一番良いかなと思っています。

成績評価については、大学の場合はどうしても成績を100点満点でつけなければならないため、色々と考えながら成績評価の方法を構築するのですが、企業におけるPBL型研修の場合は、PBLの前と後でその人の能力がどれ位伸びたのかを測定することに躍起になるのではなく、例えばエンジニアの場合であればその新人のエンジニアはどういう方向に適性があるのか、向き不向きがあるのか……例えば私は機械系のエンジニアですが、機械工学、機械系の学びをして入社したのだけれど、実はその機械の様なハードウェアの設計ではなくて、プログラミングのようなソフトウェアの開発の方に実は向いていたり、そういう適性の向き不向きを見つけてあげるというのも、PBLを実践していく中での新人の評価でできるわけです。そうすると、その後の新人の配属の際に適材適所へ配属できるようになるので、その新人のエンジニアの方もハッピーですし、適材適所に人員を配置することで業務効率が上がり、会社もハッピーということで、そういう適性評価の方法としてもPBL型教育は有効なのではないかと感じています。

新人のサポートで時間や手間暇がかかる、というのはあるのですが、ぜひそこは社内でコンセンサスを作っていただいて、新人のうちにPBL型教育をやっていただけると、その後の伸びが非常に違ってくるのではないでしょうか。

エンジニア教育で特にPBL型教育が有効だと思っているのですが、その理由は先ほど述べたような開発プロセスの全体像が理解できるということもありますし、実際に本当のプロジェクトや本当のプロダクトに近いものを試作しようとすると結構大変なんですよね。

新人のエンジニアの方は大学の工学部であるとか、大学院の理工系を卒業されていることが多いと思います。

もちろん、知識やスキルは高いと思います。一方で、「自分はものが作れる」という有能感を持っていることも大事ですが実際に作ってみようとすると大変で、そういう大変さを知り、そして一度謙虚になって学ぶ姿勢を持つことも大切であると思います。とはいえ、あまり謙虚になりすぎてしまっても大きな仕事や良い仕事はできません。PBLの良いところは、あくまで研修なので(実際の業務だとなかなか失敗できないですが、)思い切ってチャレンジしてもらって失敗もできます。

失敗という体験でも、そこから学ぶことが必ずあるはずなので、チャレンジしてもらって失敗しながら能力を伸ばすことも、新人の内のPBL型研修で出来ることなので、そういうメリットも兼ね備えていると思っています。

例えば、「システムシンキング」です。

私が担当している講義の中で「システムシンキング」という発想技法を取り入れているのですが、その中で「因果ループ図」があります。「因果ループ図」とは、技術の分野でも非技術の分野でも使えます。さらに「ビジネスモデルキャンバス」というものがあり、「ビジネスモデルキャンバス」の中で「因果ループ図」を使って好循環を生み出すようなビジネスモデルの改良を発想してもらう演習を授業の中で行っています。非技術分野のツールを学んでプロジェクトを展開するというPBLが、新人のうちにあっても良いかなと思います。

そのようなツール、手法、メソッドを学びながらプロジェクトの中で活かしていく、そういう擬似体験をすることが、またさらなる力を生み出すのではないかなと思っています。

-1024x573.png)

PBLのオーナーは社長!? 会社全体での取り組みが効果のカギを握る

そうするとメンターと言われる先輩社員が指導に行くわけです。先輩社員に指導してもらいながら、その会社の開発プロセスの流儀を学んだり、試作する時に工場の方に出向いて試作をお願いする場面もあるので、工場の方とのコミュニケーションが図れる場面もあります。最後には、新しいプロダクトの成果物ができたら、最終成果発表会というものがあって、社長や経営層の前でプレゼンテーションをするんですよね。

そういったことが、PBLを導入している企業でされているわけです。

経営層の前でプレゼンテーションまでする、会社の将来の新製品に近いところをテーマにしてやっていきます。あまり業務とかけ離れて、架空のテーマ、空想的なテーマでやっても仕方がないので、実業に近いところでプロジェクトを進めます。

先輩に評価してもらったり、社長に評価をもらったり、その様な緊張する場面の中でプロジェクトを遂行するという研修スタイルが良いのではないかと考えています。

実際に、そういうことを行っている企業さんもあります。

実際にその研修を企画・設計する方は大変だと思いますが、そういう社内のコンセンサスがあれば非常に高い効果を生み出すと思っています。

社内でもPBLをファシリテートする、コーチングするというスキルを持っている方は中々いらっしゃらないのかなと思うのですが、そのような場合には、どんなことに気をつけなくてはならないでしょうか。

4年5年かけるのではなくて、外部の、PBL型教育の研修設計のノウハウを持つ人と協業しながら教育プログラムを早く立ち上げるといいますか、一気にいい質のものを立ち上げるということがあっても良いのかなと思います。

企業の中で回すというのもやはり限界がありますし、専門家が関わるというのがPBLの設計上とても重要なのだろうなと思ったところです。

研修設計には一番時間と労力をかけてもいいのかな、と思っています。

(了)